前回に引き続き、伊是名島観光パートⅣ(最終回)です。

伊是名島の観光名所を一挙にご紹介します。

駆け足の旅で、ガイドさんのお話もほとんど聞けず、そして行った先々の地名も分かりませんが

写真だけは、しっかりと撮影してきました。

国指定重要文化財 銘刈家住宅 です。

赤瓦屋根の住宅は、琉球の歴史を感じさせる建物でした。

写真の左側にあるのは、沖縄の典型的な仏壇です。

銘刈家とは?

文字を大きくしてみました。

銘刈家

国指定重要文化財(建造物) 昭和52年6月27日指定

銘苅家は琉球王朝第二尚氏王統の始祖尚円王の叔父を祖とする旧家で、代々伊平屋島の

夫地頭職を勤めました。現在の建物は1906年(明治39年)に建て替えたのもで昭和54年

修復が成されたものです。

伊是名村教育委員会

文化財を大切に

内花橋公園の巨大シーサーです。沖縄一の大きさでは?!

3階建てのビルに匹敵するような大きさでした。(車内からの撮影)

伊是名村ふれあい民俗館です。(館内は撮影不可でした)

伊是名の歴史を知る上で、とても貴重な資料館でした。

大きな岩山がありました。

岩山の下に、慰霊塔があります。

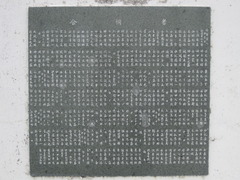

伊是名村一般住民戦没者や合祀者の方々のお名前が、刻まれていました。

戦争で亡くなった方々に合掌。

この山が、伊是名城跡です。

伊是名玉御殿です。

門をくぐって中に入ると一般の方でも、手を合わせることができます。

玉御殿からの海の眺めです。

説明文はこちら!

文字を大きくしてみました。

県指定史跡・有形文化財(建造物) 伊是名玉御殿(たまうどぅん)

県指定・有形文化財(彫刻) 伊是名玉御殿内石厨子

昭和33年1月17日指定

伊是名玉御殿は尚真王時代(在位1447~1526)の創建と伝えられている。

当初は字勢理客のウッタグチテランソウにあったが、のちに字仲田のナガサウ原に移動し、

さらに現在の地に移動したという伝承がある。

「伊平屋島旧記集」等によると、もともとは木造瓦ぶきの建物で、その中にさらに木造の

内屋をもつ特殊な形式の墓であったが、大破したために、1688年に近くの「伊平屋の阿母

加那志」屋敷の石垣の石を利用し、現在の石造形式に改められられたといわれている。

墓陵は伊是名城跡の岩山を背にして北に面した二つの墓室からなり、外面は全体が漆喰塗り

になっている。外壁の厚さはおよそ0.9m、屋根は切妻型で、梁石と棟木として架け、平たい

石で両流れに葺いてある。

規模はおよそ間口7.5m、奥行4.9m、前面軒高2.5m、棟高3.5mである。向かって

左手の東室には尚円王の父母、宗租の遺骨が納められ、右手の西室には二代目以降の

「ユトゥヌチ」(四殿内)の人びとが葬られている。東室には中国産の青石(輝緑岩)でできた

入母屋型石厨子二基があり、正面壁に施された牡丹や獅子などの浮彫は彫刻作品として

すぐれている。

平成2年3月沖縄県教育委員会、伊是名村教育委員会

ギタラ展望台です。

こちらにも歌碑がありました。

えにしらば又も来て見ん伊是名島

田の面につづく松の村立ち

あいにくの曇り空でしたが、素晴らしい海を眺めることが出来ました。

映画「さんかく山のマジルー」のもとになった、三角山です!

お見事と言いたくなるような、綺麗な三角の形をした山でした。

伊是名山森林公園にやってきました。

伊是名玉陵や、その後ろ側に見える山は伊是名城跡です。

この島では私が見た限り、こちらの信号機一つしか確認できませんでした。

走っている車も少なく、のどかな島でした。

道路にあるマンホールも面白~い。こちらにも歌碑が刻まれていました。

癒される風景写真に見えませんか?

屋敷を囲む石が面白いですね!

テーブルサンゴを利用して、石垣が作られていました。

石を持ち上げると、なんと石が 持ち上がり ました。

伊是名島観光最後の写真はこちら。

懐かしい!! 久しぶりに別れの紙テープが、船から岸壁へと投げ込まれていました。

これにて伊是名島観光の思い出写真集は終了となりました。

綺麗な琉球松を見ることが出来る伊是名島。

家に帰って、撮影した写真を整理してみると

琉球松の写真が一枚もありませんでした・・・(残念)

思い出残る沖縄の旅

はいたいで~すm(__)m毎日、バーチャル伊是名島観光させて頂き、大変感謝感謝(__)致しております!有難うございました<(_ _)>おかげさまで癒されました(^◇^)やっぱり離島は魅力的ですね(^_-)-☆毎年言ってた沖縄旅行なのですが、最近保育士復活し休めないので…今年または当分行けないので、いつもいつも沖縄ムードたっぷりブログ、ほんまに最高なんです♡でもいつか…伊是名島観光行きたくなりました。でも…本島の、波の上ビーチでもいいので、マリンブルーした~い!!!です。

こんにちは♪

古くから沖縄にあるお家などの石垣はすごいですよね。

1つ1つ積み重ねられて持ち上げれること、私も竹富島で教えてもらいました。

でも風にはすごく強くて台風が来ても飛んでいかないみたいですよね。

昔の人々の知恵はすごいなぁって思います。

伊是名島には自然と歴史が沢山あるのですね。

とっても興味深い島です、時間とお金が許すならゆっくり島めぐりしてみたい沖縄県です^^

海も山もキレイ・・・晴れていたら更に・・・なのでしょうね^^

紙テープのお見送り風景もとってもステキです。

今でもこんな景色が見られるのですね^^

大切にして欲しいなぁって願っちゃいます^^

おはようございます 内子ちゃんサン

私のブログで沖縄を感じて頂けるだけで

とっても嬉しいですよ~^^

仮想沖縄旅行、たっぷりと楽しんで下さい♪

その為には、ヘタッピーな写真とか動画、

どうにかせねば!(笑) 頑張りま~す!(^-^ )

おはようございます うささん

昔ながらの沖縄らしい風景も良かったのですが

集落総出のお祭りやお祝い、

そして港での紙テープでの見送りと

人と人との繋がりを感じる情景にとても感動しました。

ちょうどお祭り時期というのも

良かったのかもしれません。まさに一期一会ですよね^^

伊是名島観光,楽しんでいただいて何よりでした。

写真を見て,島に帰った感じです。

この記事の「bonin」のところのリンクは,私のブログの伊是名島のカテゴリーです。

ご参考にどうぞ。

お久しぶりです♪

ブログはこっそりのぞいておりました(笑)

おぉ~懐かしい伊是名島♪

数年前まで毎年行っておりました

長期滞在にはぴったりの島ですよね

毎日海で遊んだなぁ~♪

今は違う島に毎年行って遊んでいますが

伊是名はほんと素敵な島です

このまま変わらずにいてほしい島です

こんばんは boninさん

boninさんのブログで

改めて伊是名のカテゴリー記事、拝見しましたよ~^^

やっぱりいいですね^^ 伊是名島♪

又、行きたくなりました(*´ー`)

こんばんは 桃momoさん

お久しぶりで~す!

私もスーミーばっかりでf(^_^; スンマセン・・・

桃momoさんも伊是名島がお気に入りなんですね。

風景もそうなんですが

あの人懐っこくて素朴な人情に私も感動しました。

いいですよね。だから又行きたくなるのかなぁ。